[역삼동] 옥동식-한결 더 또렷해진 그림

536회. 1년 6개월 하고도 일주일 전에 내가 올린 옥동식 합정 ‘본점’ 리뷰의 페이스북 공유 숫자이다. 이글루스 블로그부터 시작해서 근 15년의 세월 동안 두 번째로 반응이 큰 글이었다(대망의 1위는 올리브 매거진에 실린 밍글스 리뷰의 보론으로 742회였다). ‘음식계의 변희재 같은 관종’이라는 인신공격도 들었고 심지어 당시 몇 년째 연락도 하지 않던 박찬일 셰프의 ‘광화문 국밥’을 띄워주려고 내가 일부러 옥동식을 폄하했다는 이야기마저 돌았다. 가장 모욕적인 반응이었다. 세상을 그런 식으로 사는 사람은 남들도 그렇게 살 거라고, 당연히 그렇게 살아야만 할 거라고 철썩같이 믿는 모양이다. 그래야 자신을 정당화해서 좀 덜 부끄럽게 살 수 있기 때문인 걸까?

그리고 18개월이나 흘렀지만 나는 아직도 잘 모르겠다. 과연 그 정도의 난리가 날 정도로 옥동식이 의미 있는 음식을 내는 곳이었을까? 조금 과장을 보태 말하자면 한국의 음식사에 한 획을 그을 정도로 그곳의 돼지곰탕이 획기적으로 참신했던 것일까?

각설하고, 동선이 맞아 역삼동의 옥동식에서 저녁을 먹었다. 행정구역상으로는 역삼동이지만 역삼역에서 1.5km 떨어진 주택가에 자리 잡고 있다. 그래서 찾아 가는 동안 생각했다. 나는 또 무엇을 기대할 수 있을까? 그 런 수준의 반응이 나오고 무슨 공분이라도 산 양 이 사람 저 사람 다 펄펄 뛰는 음식이었다면 사실 나도 먹으러 가기가 부담스럽다. 그래서 꼭 다시 먹을 가치가 있는 음식이라고 생각하지 않았지만 그렇더라도 찾지 않았던 것이다.

결론부터 말하자면 음식은 크게 차이가 없었다. 밥에 비해 너무 많은 국물, 또한 한 발 양보해 예전보다 조금은 강화되었다고 평가할 수 있지만 좀 더 끌어주지 못하는 켜, 밥이나 국물과 균형을 이뤄 먹기에는 많고 넓고 결국은 퍽퍽한 고기까지는 그랬다. 한편 예전의 방문보다 분명히 퇴보했다고 말할 수 있는 김치에 매운맛이 겹치는 다대기는 보통일 수 있을 경험의 수준을 한 단계 낮췄다. 어쨌든 한데 아우르면 우연히 동선이 맞았으며 대기도 없었으니 생활인으로서의 나는 ‘이렇게 한 끼 때웠구나’ 생각하고 넘어갈 수 있는 수준이었다.

결론부터 말하자면 음식은 크게 차이가 없었다. 밥에 비해 너무 많은 국물, 또한 한 발 양보해 예전보다 조금은 강화되었다고 평가할 수 있지만 좀 더 끌어주지 못하는 켜, 밥이나 국물과 균형을 이뤄 먹기에는 많고 넓고 결국은 퍽퍽한 고기까지는 그랬다. 한편 예전의 방문보다 분명히 퇴보했다고 말할 수 있는 김치에 매운맛이 겹치는 다대기는 보통일 수 있을 경험의 수준을 한 단계 낮췄다. 어쨌든 한데 아우르면 우연히 동선이 맞았으며 대기도 없었으니 생활인으로서의 나는 ‘이렇게 한 끼 때웠구나’ 생각하고 넘어갈 수 있는 수준이었다.

하지만 직업인으로서의 나의 생각은 거기에서 그치지 않는다. 대체 옥동식이라는 음식점은 무엇을 목표로 삼는 걸까? 음식점이니 당연히 음식이라고? 그렇게 생각하면 설사 맛이 없더라도 마음이 편할 것이다. 그런데 정말 그럴까. 아직도 무슨 자격으로 음식 평론을 하느냐며 길길이 뛰는 분들이 있으니 그럼 예전에 15년 넘게 배웠던 도둑질의 시각에서 살펴 보자. 건축 말이다.

역삼점은 합정 본점보다 더 세련 및 고급스러운 인테리어에 여유도 더 있는 공간인데 옷을 걸 수 있는 장치가 전혀 마련되어 있지 않았다. 코트룸이라도 있는 걸까? 공간의 여유나 놋그릇 등, 추구하는 격을 보면 가능할 것도 같은데 안내를 받지는 못했다. 목재로 마감한 벽에도 여유가 많아 보였지만 옷걸이가 설치되어 있지는 않았다. 손님이 없는 시간대여서 옆 빈 의자에 놓느라 찾아보지 않았지만 안내가 없었던 것으로 바 아래에 가방 걸이 같은 것이 설치되어 있는 것 같지는 않았다.

한편 식사 전에 손을 닦고 싶어 물수건을 요청했으나 없다는 답을 들었다. 특별한 이유 혹은 논리가 있기 때문인 걸까? 공간과 집기 등에 갖춘 높은 격, 그리고 최대 14,000원이라는 음식의 가격을 감안하면 섬세하다는 몇몇 바처럼 따뜻한 비 1회용 물수건이라도 내놓을 수 있지 않을까? 결국 손을 닦고자 음식점을 나와 건물 옆으로 돌아 2층에 있는, 원룸 사이의 화장실을 찾아가야만 했다. 관리 상태가 좋은 편이었지만 건물 자체가 주거 공간이라는 사실에 나는 마음이 편하지 않았다. 원래 이런 곳은 거주자의 안전을 좀 더 신경써야 하는 것 아닐까? 과연 음식을 먹으러 찾아오는 이들을 위해 이런 식으로 개방해 놓아도 되는 것일까?

사실 입지 자체도 이해가 가지 않았다. 굳이 이런 주택가에 자리를 잡아야 하는 걸까? 과연 옥동식이 동네 사람들이 지나다가 쓱 들어와 한 그릇 먹고 갈 수 있는 밥집으로 스스로를 ‘포지셔닝’하고는 있는 걸까? 과연 옥동식이 현재 인테리어 등으로 자아내는 분위기가 지역 주민에게 그런 편안함을 안겨줄까? 메뉴는 어떤가?

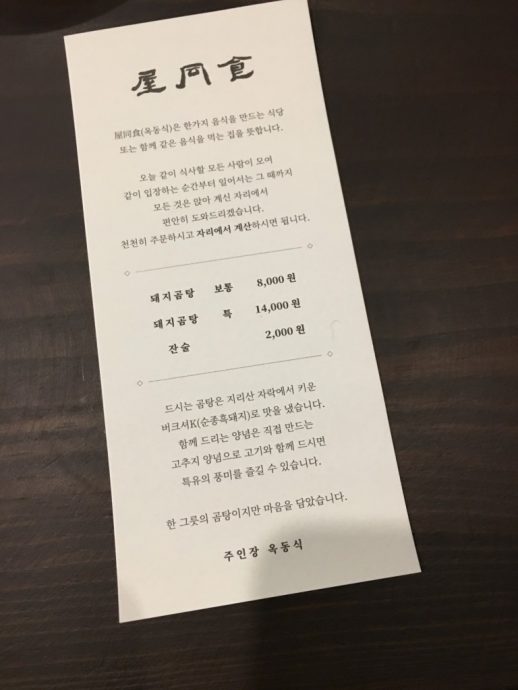

깊은 국물 속을 헤매는 밥알-조금 딱딱했다-들을 숟가락으로 찾다찾다 지쳐 주발을 들고 마실까 시도하다가 무겁고 뜨거워 내려 놓고 음식점을 나섰다. 입 안에 남은, 고춧가루의 아린맛을 감싼 미약한 감칠맛을 다시며 나는 문을 나서 옥동식을 밖에서 바라보았다. 그제서야 좀 알 것 같았다. 결국 추구하는 것은 좋은 그림이었구나. 칠팔천원짜리 순댓국을 파는 곳에서도 쓰는 냉장고와 비해도 맛과 온도를 전혀 지켜주지 않을 뿐더러 김치를 개인 접시에 남는 동안에는 식탁에 엎어 높아야만 하는, 게다가 요강을 닮은 놋그릇(진정 개인 그릇에 김치를 담아 내고 싶다면 과연 바 자체에 냉장 보관 시설을 설치하기가 불가능한 것일까?). 김치가 썩 잘 집히지 않을 뿐더러 여러 사람들이 먹고 또 먹으면 결국 국물만 남게 만드는 집게 (건너편 손님이 무의식적으로 김치를 집으려 바로 1cm미터 앞까지 젓가락 끝을 가져갔다가 거두는 광경을 본의 아니게 목격했다). 비어 있어 아름다울 뿐더러 여유는 많지만 외투를 걸 수는 없는 벽. ‘천천히 결정하라’는 여유를 보여주지만 실제로는 두 가지 밖에 없는, 그것도 고기의 양만 다를 뿐 같은 음식인 메뉴. 요리사의 앞치마에 꽂힌 온도계. 그런 그림-결국은 정물화-의 중심 오브제로서만 기능하는 음식.

깊은 국물 속을 헤매는 밥알-조금 딱딱했다-들을 숟가락으로 찾다찾다 지쳐 주발을 들고 마실까 시도하다가 무겁고 뜨거워 내려 놓고 음식점을 나섰다. 입 안에 남은, 고춧가루의 아린맛을 감싼 미약한 감칠맛을 다시며 나는 문을 나서 옥동식을 밖에서 바라보았다. 그제서야 좀 알 것 같았다. 결국 추구하는 것은 좋은 그림이었구나. 칠팔천원짜리 순댓국을 파는 곳에서도 쓰는 냉장고와 비해도 맛과 온도를 전혀 지켜주지 않을 뿐더러 김치를 개인 접시에 남는 동안에는 식탁에 엎어 높아야만 하는, 게다가 요강을 닮은 놋그릇(진정 개인 그릇에 김치를 담아 내고 싶다면 과연 바 자체에 냉장 보관 시설을 설치하기가 불가능한 것일까?). 김치가 썩 잘 집히지 않을 뿐더러 여러 사람들이 먹고 또 먹으면 결국 국물만 남게 만드는 집게 (건너편 손님이 무의식적으로 김치를 집으려 바로 1cm미터 앞까지 젓가락 끝을 가져갔다가 거두는 광경을 본의 아니게 목격했다). 비어 있어 아름다울 뿐더러 여유는 많지만 외투를 걸 수는 없는 벽. ‘천천히 결정하라’는 여유를 보여주지만 실제로는 두 가지 밖에 없는, 그것도 고기의 양만 다를 뿐 같은 음식인 메뉴. 요리사의 앞치마에 꽂힌 온도계. 그런 그림-결국은 정물화-의 중심 오브제로서만 기능하는 음식.

그리고 마지막으로, 원래의 설정이라면 사람들이 그림을 완성해줄 것이다. 누가 만들었는지도 알 수 없는 명성에 이끌려 주택가 골목길에 줄을 서는 사람들, 그리고 그들에게 조급증을 안겨줄 수도 있는 ‘오늘은 준비된 재료가 다 떨어졌습니다(인스타그램에 의하면 당분간은 추위에 헛걸음하지 않도록 넉넉히 준비한다고 하지만)’까지. 이 모든 것이 한데 어울려 옥동식은 아름다운 그림을 그리고 싶은 욕망을 채운다. 그리고 더 멀리 떨어지고 더 넓고 세련된 역삼동에서 그 그림은 한결 더 또렷해진다. 그런데 과연, 욕망은 대체 누구를 위한 것일까?

그리고 마지막으로, 원래의 설정이라면 사람들이 그림을 완성해줄 것이다. 누가 만들었는지도 알 수 없는 명성에 이끌려 주택가 골목길에 줄을 서는 사람들, 그리고 그들에게 조급증을 안겨줄 수도 있는 ‘오늘은 준비된 재료가 다 떨어졌습니다(인스타그램에 의하면 당분간은 추위에 헛걸음하지 않도록 넉넉히 준비한다고 하지만)’까지. 이 모든 것이 한데 어울려 옥동식은 아름다운 그림을 그리고 싶은 욕망을 채운다. 그리고 더 멀리 떨어지고 더 넓고 세련된 역삼동에서 그 그림은 한결 더 또렷해진다. 그런데 과연, 욕망은 대체 누구를 위한 것일까?

저자로서 ‘글을 보면 사람이 보인다’라는 말에 100% 동의하지 않는다. 이 말을 남용하는 이들을 너무 많이 보고 또 마주쳤기 때문이다. 그런데 무엇이든, 컨텐츠를 통해 만든 사람을 볼 수 있는 건 사실이다. 음식도 마찬가지라서 먹으면 때로는 또렷하게 또 때로는 아련하게 만든 사람이 보이기는 보여야 한다고 믿는다. 많은 음식이 그렇지 못하고, 고민에 고민을 또 거듭해 보아도 옥동식에서도 나는 셰프가 보이지 않는다. 그림 뒤에 음식이 숨어 있어 볼 수가 없다. 그림을 치울 수 있는지 알 수 없지만 그 뒤에 과연 음식이 있기는 한 것인지도 모르겠다. 결국은 사람이 사람을 이해하고자 음식을 먹는 것일 텐데, 먹으면 먹을 수록 더 이해가 어려워진다.