명동칼국수와 하동관

오랜만에 명동에 나간 김에 칼국수를 먹었다. 무슨 칼국수인지 굳이 밝힐 필요가 있을까? 명동에 나갔다면 묻지도 따지지도 않고 명동칼국수이다. 어차피 다른 칼국수가 없기도 하다.

애초에 1인 식사를 위한 여건이 갖춰져 있던 명동교자이므로 코로나 시국에 엄청나게 대비할 필요가 없어보였다. 원래의 자리에 투명 칸막이를 추가 설치하는 수준에서 보강이 이루어졌다. 요즘의 칼국수 한 그릇은 9,000원. 전체적인 해상도가 예전과 같지 않다는 느낌은 들지만 핵심이 바뀌었거나 무너지지는 않았다.

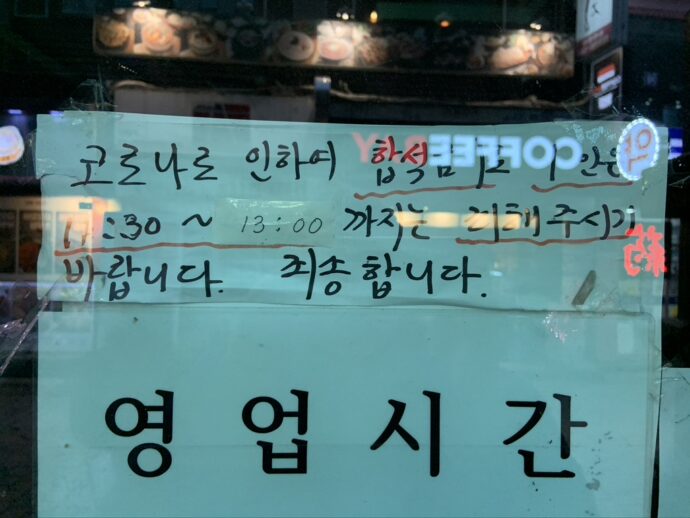

그렇게 칼국수를 한 대접 먹고 하동관 앞을 지나간다. 이미 문을 닫은 그곳에는 아름답다고는 할 수 없는 손글씨로 공고문이 붙어있다. 코로나 시국 탓으로 합석이 불가능하니 1인 손님은 특정 시간대 방문을 피해달라는 내용이다. 자세히 보니 11시 30분부터 13시까지. 길기도 하고 아예 점심 시간에는 오지 말라는 이야기이다.

원래도 하동관의 음식에 동의를 한다는 입장은 아니었지만 내놓고 저런 공지를 내거는 마음은 정말 이해하기가 어렵다. 하동관의 곰탕은 온전한 1인용 일품 요리라는 차원에서 명동교자의 칼국수와 크게 다르지 않다. 그런데 명동교자는 애초에 1인 식사를 위한 준비가 되어 있었고 하동관은 그렇지 않다.

이전 시대에야 1인 식사 시설을 갖춰 두지 못했을 수도 있지만 세상은 분명히 변화하고 있는데, 그런 세상에 맞추지 못하는 음식점에게 책임은 없는 걸까? 그냥 1인 손님의 방문을 자제시키기만 하면 되는 걸까? 어차피 내가 나올 수 있는 시각에는 영업을 하지 않으므로 직접 확인은 못하지만, 곰탕에 넣는 파는 여전히 플라스틱 바구니에 담겨 이 시국에도 노출되어 있는지 궁금해졌다. 코로나가 사회 전반에서 변화를 강요하는 시국에 그런 것 쯤은 이미 좀 더 위생적인 방향으로 바뀌었으리라 믿고 싶다.

아무도 모를 곳에서 이름도 없는 음식점이 그러고 있다면 또 모르겠지만 그런 곳은 한 명이라도 더 받아야 먹고 살 수 있다고 생각하므로 아마 그러지 않을 것이다. 이제 할 만큼 해먹었으니 그래도 된다는 심사를 거르지 않고 드러내는 것 같아 참으로 불쾌하기 짝이 없다. 그렇다고 하동관이라는 음식점의 가치가 그만큼이냐면, 적어도 나는 그렇게 생각하지 않는다.

멀건 국물에 만 밥과 고기 몇 점이 전부라 음식도 가격에 비해 부실하고, 그나마도 직영점이라는 명목 아래 확장을 했으므로 꼭 명동에 찾아와야만 먹을 수 있는 것도 아닌지 오래이다. 그런 것을 ’00, 00점만 직영입니다’라는 플래카드까지 걸어 강조하고 있는 걸 보면 솔직히 우습다.

나는 여전히 믿을 수가 없다. 어떻게 음식점이라는 곳이 저렇게 손님을 대놓고 오지 말아 달라고 할 수 있을까? 어떻게 그런 곳을 한식의 오래된 가치를 수호하는 음식점처럼 추앙할 수 있을까? 그런 사람들의 움직임에 힘을 받아 더더욱 저렇게 대놓고 사람을 박대하고 있는 것은 아닐까? 왜 우리는 적극 항의하지 않고 그냥 이런 곳들의 행태를 받아들이고 있는 걸까? 그렇게까지 해서 떠받들어야만 하는 전통이라는 게 과연 무엇일까? 나는 좀 알고 싶다.