오늘 브로콜리 싱싱한가요

벽돌에게 물어본다. “무엇이 되고 싶으니?” 그럼 벽돌이 대답한다. “저는 아치가 되고 싶어요.”

– 루이스 칸 (1901~1974)

건축가 루이스 칸의 ‘벽돌과의 대화’는 유명한 이야기이다. 벽돌에게 물어보면 건물의 어떤 부분 혹은 요소가 되고 싶은지 대답을 해 줄 거라는 비유로 건축재료가 순리를 따라 되고 싶어하는 지향점, 즉 건축의 요소가 있을 거라는 의미를 담고 있다.

루이스 칸과 벽돌에 비하면 훨씬 실용적이지만 나도 그런 대화를 짐짓 머리에 그리며 이 원고를 썼다. 식재료가 순리를 따라 되고 싶어하는 음식과 요리의 지향점은 과연 무엇일까? 인간의 시각에서 말하자면 식재료마다의 ‘포인트’, 즉 알아둘만한 관련 지식이 되겠다. 양파에게 물어보았더니 진득하게 볶아 캐러멜화를 시켜 단맛을 뽐내고 싶어한다고 답했다. 딸기는 어차피 생으로 먹는 과일이니 오래 보존할 수 있는 손질법이 최고라고 말했다. 식초나 감칠맛 조미료라면 종류와 맛의 특성, 쓰임새 등을 두루 알리고 싶다는 소망을 밝혔다.

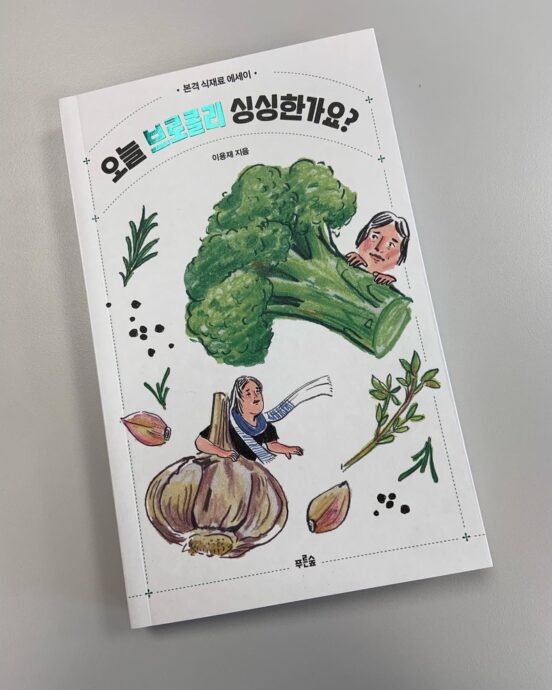

그런 ‘식재료와의 대화’를 일상의 맥락에서 시도 및 정리해 한국일보에 ‘세심한 맛’이라는 제호 아래 연재를 했었다. 2018년부터 토요일의 지면을 맡아 격주와 매주를 넘나들며 3년여 동안 꼭 100화를 연재하고 마쳤다. 쌓인 원고를 일상의 체로 한 번 더 걸러 육십 여편의 원고를 추려 다듬은 책이 바로 본격 식재료 에세이 ‘오늘 브로콜리 싱싱한가요(이하 브로콜리)’이다.

한편 무던한 식재료 이야기를 쓰고 싶기도 했다. 두 갈래로 나뉘는 무던함인데, 일단 대상인 식재료 자체가 무던하다는 의미이다. 희귀하거나 비싸거나 쓰임새가 한정된 것들보다 동네 마트에서 쉽게 살 수 있고 식탁에 흔히 오르는 식재료의 이야기를 쓰고 싶었다. 한편 풀어내는 이야기가 무던하다는 의미이다. 식재료를 다루다 보면 호들갑을 떨기 쉽다. ‘신토불이’와 ‘제철’의 함정에 빠져 국산 식재료가 최고라고 떠든다거나, 이런 철에는 저런 식재료를 꼭 먹어야 한다고 목에 핏대를 세우는 것이다. 미식의 시각에서 접근하는 재료론인데 최대한 피하고 담담하게 이야기하고 싶었다. 일상의 최전선에서 장을 보고 요리를 하는 이들에게 더 잘 먹을 수 있는 요령을, 즐겁게 읽을 수 있는 글에 담아 소개하고 싶었다.

때로 레시피도 소개하지만 ‘브로콜리’는 요리책이 아니다. 굳이 구분을 하자면 요리책으로 공부를 하기 전에 읽어보면 좋을 책이다. 요리에 밑준비가 필요하듯 요리 공부의 밑준비에 필요한 지식과 정보를 내가 생활인으로서 경험 및 검증해 담았다. 따라서 요리의 초기 계획 단계부터 참고하면 기초를 잘 다지는데 확실한 도움이 될 것이다.

그렇다, 음식과 요리에서 기초란 언제나 그리고 영원히 중요하다. 따라서 기초를 최대한 다듬어 담은 ‘세심한 맛’이 연령대나 조리의 숙련도를 타지는 않을 것이라 예상한다. 조리에 막 관심을 가져보려는 이들에게는 꼭 필요한 지식을 제공할 것이며, 익숙한 이들에게는 새로운 요령을 보충해 줄 것이다. 그런 가운데 나는 ‘세심한 맛’이 특히 생존의 차원에서 조리에 관심을 가지려는 이들에게 닿기를 희망한다. 코로나의 팬데믹 시국이 대세인 배달과 포장 음식의 입지를 확고히 굳혔다. 하지만 인간은 똑같은 음식만 먹고 살 수 없으며 끊임없이 다양성을 꾀한다. 파는 음식을 먹다 먹다 지겨워 생존의 차원에서 다양성을 위한 자가 조리도 고려해 보는 이들에게 ‘브로콜리’가 길잡이 노릇을 해줄 수 있기를 바란다.

‘브로콜리’는 큰 그림에 맞춰 나온 칼럼이자 책이다. 2013년 ‘외식의 품격’으로 발걸음을 내딘 식문화 총서의 한 권을 이루는 가운데, 특히 2020년 출간된 ‘조리 도구의 세계(반비)’와 짝을 이룬다. 각각 식재료와 조리 도구의 기초 지식을 제공하니 두 책만 있다면 나만의 부엌 살림을 꾸려 나가는데 아무런 어려움이 없으리라 장담한다.