마켓 컬리를 탈퇴하며

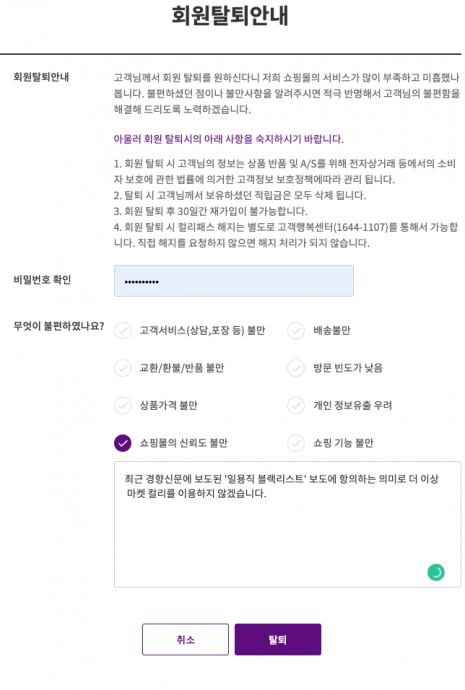

마켓 컬리를 탈퇴했다. 회원 가입도 꽤 늦게 했지만 계속 쓸 생각도 없었다. 내키지 않았지만 직업적인 차원에서 써보았고 파악이 충분히 된 차에 최근 ‘일용직 블랙리스트’ 보도를 보고 그만 쓸 때가 되었다고 생각했다.

마켓 컬리를 탈퇴했다. 회원 가입도 꽤 늦게 했지만 계속 쓸 생각도 없었다. 내키지 않았지만 직업적인 차원에서 써보았고 파악이 충분히 된 차에 최근 ‘일용직 블랙리스트’ 보도를 보고 그만 쓸 때가 되었다고 생각했다.

마켓 컬리에는 약간 개인적인 이야기가 얽혀있다. 컬리의 출범 당시, 창업자는 미국 생활과 유기농 식품의 경험담을 내세웠다. ‘미국에 살면서 건강이 좋지 않았는데 유기농 식품을 먹고 좋아져서 그런 식품을 다루는 온라인 쇼핑몰 창업을 생각하게 됐다’라는 요지였다. 유기농 식품이 딱히 더 건강에 좋다는 근거가 없으므로 나는 처음부터 컬리의 진정성™에 대해 의구심을 품었다. 물론 쓸 생각도 하지 않았다. 미국 생활을 할 만큼 해 본 나는 저런 식으로 미국을 파는 사람들이 막말로 거짓말쟁이라는 확신을 품고 있다. 미국은 지상낙원이 아니고 유기농 식품은 만병은커녕 일병통치약도 안된다. 거기에 유기농 식품을 생산하는 인력이 열악한 노동 조건으로 고생하는 불법체류자라는 사실까지 감안한다면?

그러던 차, 지인인 미국 체류 요식업 종사자로부터 컬리와 협업 가능성을 타진한다는 이야기를 들었다. 그는 기회만 닿으면 젊은 사람들과 손을 잡고 한국 시장에 진출하려는 86세대로, 컬리 창업주더러 젊은이의 열정이 대단하다고 이야기했다. 그가 그렇게 말하며 젊은이들 이야기를 하는 게 처음도 아니었고(그러다가 관계가 늘 어그러졌다), 컬리도 믿을 수 없었던 나는 유기농 식품 이야기를 꺼내며 같이 일하지 않는 게 좋을 거라고 말했다. 하지만 그에게는 굉장히 실용적인(=돈)의 차원에서 한국의 누군가와 협업을 해야만 할 이유가 있었으므로 내 말에 딱히 귀 기울이는 것 같지 않았다. 그리고 그는 컬리에 입점을 했다. 내키지는 않았지만 직업 정신에서 그가 들여온 물건들을 한 번씩 다 먹어보았다. ‘정말 이런 걸 팔고 싶었던 건가요?’라고 생각했다.

컬리를 쓰고 느낀 바를 구구절절이 늘어 놓을 수 있지만 솔직히 내 에너지가 아깝다. 그러므로 최대한 간단히 말하자면 컬리의 문제는 주객이 전도되었다는 점이다. 기술의 발달을 통한 물류나 유통의 혁신을 아무리 이야기해봐야 파는 물건 자체가 좋아질 수는 없다. 너무나도 당연하게 컬리의 핵심이 되어야 할 신선식품은 지금 그들의 아킬레스 건이다. 한 달에 한 번 정도 컬리를 써 왔지만 정말 급한 파 마늘 등의 양념류가 아니라면 신선식품은 산 적도 없고 살 생각도 하지 않는다. 한마디로 백화점 가격에 대형마트와 비슷하거나 때로 떨어지는 물건을 판다. 누군가에게는 여전히 새벽배송 자체만으로 쓸만한 가치가 있는 판매처이겠지만 나에게는 그렇지 않다. 그리고 빠른 배송을 원한다면 이미 기존의 대형마트 등도 도입을 했으니 구매처가 굳이 컬리여야 할 이유가 없어졌다.

아무런 거리낌 없이 혁신을 주워 섬기는 사람이 참 많고 음식 분야도 예외가 아니다. 그렇지만 가만히 들여다 보면 식재료 자체나 소비자의 조리 기술 향상 같은, 본질적인 사안을 대상으로 삼는 경우는 거의 없다. 김포에 새로운 물류 센터를 아무리 잘 짓는다 해도 공간을 채울 식재료가 별로라거나, 그 식재료의 배송을 책임지는 노동자가 갈려나간다면 그런 혁신은 아무런 의미가 없다. 나는 동참을 유도하기 위해서 컬리의 회원을 탈퇴하고 의견을 밝히지 않는다. 그저 내가 더 잊어버리고 더 이상 생각하고 싶지 않기 때문이다.

길거리의 틈새 공간을 무단 점유하는 킥보드나 안전이 보장되지 않는 주거를 빌리는 임대 사업, 60퍼센트쯤 필요한 물건의 수요를 빠른 배송의 힘을 입어 100퍼센트로 맞춰주는 쇼핑몰 같은 게 없어도 사실 사는 게 그리 불편해지지 않는다. 이처럼 혁신의 이름을 팔아 법과 규정이 애매한 틈새를 파고들어 공공의 영역을 점유하려 드는 요즘의 많은 서비스에 염증을 느낀다.

*사족: 쿠팡도 탈퇴했다. 잘 쓰지 않아서 할 말은 별로 없다.